E.JOURNAL

インタビュー

『E.ジャーナル』はメンバーが「いま気になる人」に“学び”をテーマに取材していく、EXD.Groupオリジナルコンテンツです。第6回目のゲストは、写真家・奥山淳志さんです。

たくさんの生き物とともに暮らしてきた半生

本格的な暑さの到来を実感する7月下旬。岩手山の麓、雫石町に広がる森に囲まれた一軒家に到着すると、外の日差しが嘘のように木陰の心地よい涼しさに包まれる。そんな緑豊かな庭が映り込むガラス戸を開け、にこやかに出迎えてくれたのが、この家のご主人で写真家の奥山淳志さん。

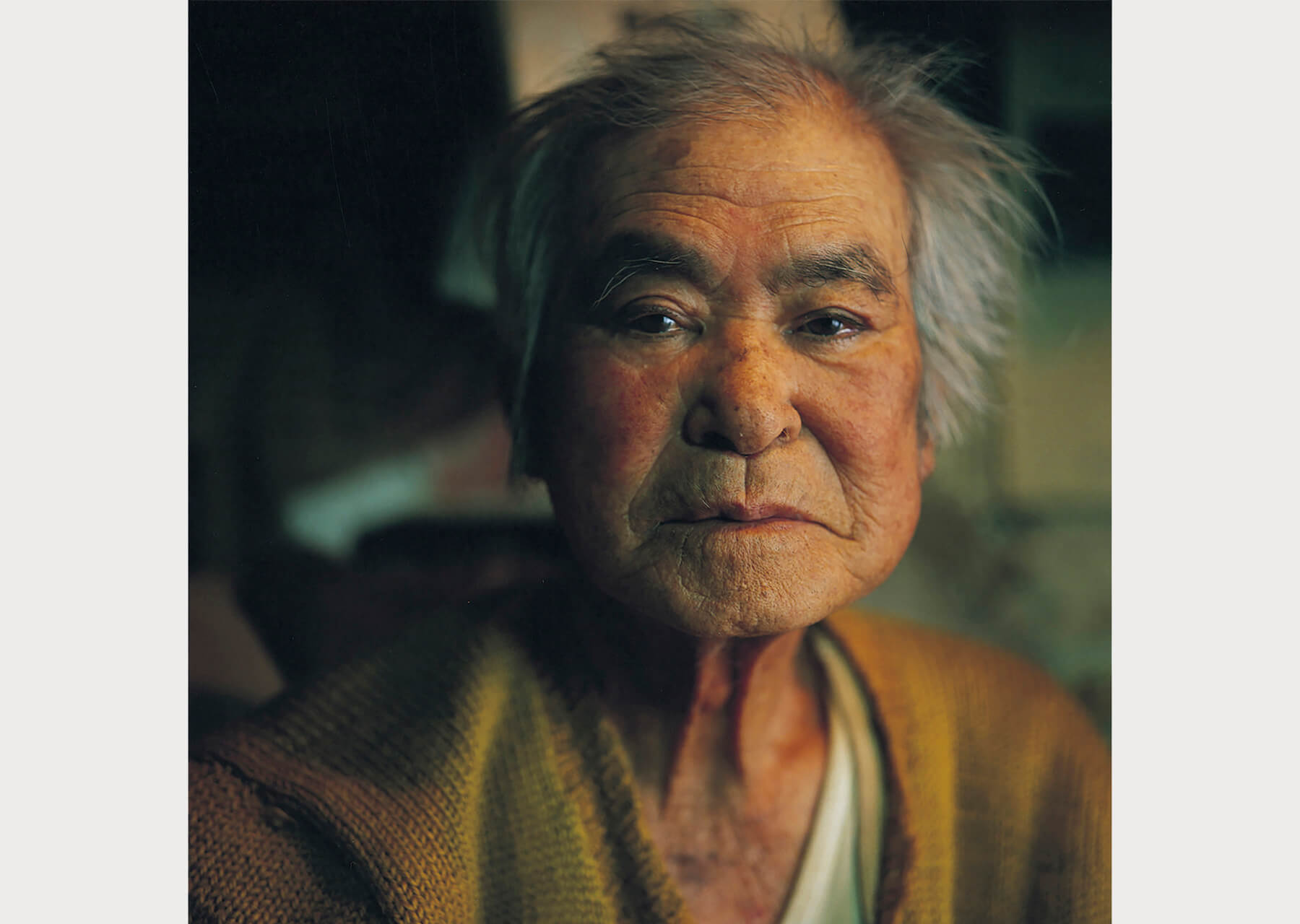

挨拶もそこそこに趣味の自転車の話で盛り上がる中、「にゃあーあ」と会話の中心にストンと陣取ったのは白猫のテト。「『オレを無視するな』って言ってるの。こいつは保護猫で。もう1匹上にいるのはジムシー。その写真の茶トラの息子なんですけど」。そういうと、著作『動物たちの家』のポスターに写るリュウという老犬に寄り添う猫を指差しました。

「子どもの頃から動物がとにかく好きで。団地だったのであんまり飼えなくて、兄の友人が飼っていたハムスターがどうしても飼いたかった。他にも鳩だったりインコだったり、子どもの頃はそういういわゆる小動物。大人になるとまた違ってきて、やっぱり犬かな。雫石に来て飼ったさくらっていう黒犬を、本当にずっと色んな所に連れて行っていたから。仕事の撮影以外はずっと一緒。助手席にいて、なんだか“無口な人”を一緒に乗せているみたいな感じで。ははは」。

そんな相棒・さくらを連れて北海道へと通い、奥山さんが14年間撮影し続けたのが、北海道開拓最後の世代で、自給自足のための庭づくりをしながら暮らしていた井上弁造さんでした。

弁造さんの丸太小屋、そして庭との出会い

「出会いは、丸太小屋の雑誌なんです」。大学生時代、カヌーイスト・野田知佑さんのエッセイ『ユーコン漂流』に衝撃を受け、自らも3・4年生の夏休みを使ってユーコン川を漕いで下ったという奥山さん。卒業後、まさにその連載をしていた雑誌の出版社『地球丸』に入社し、当時唯一のログハウス専門誌だった『夢の丸太小屋に暮らす』という季刊誌の編集に携わります。

「その雑誌で、“日本一古い丸太小屋を探せ”みたいな企画が持ち上がって。ある時、北海道のログビルダーさんに聞いたら『いやあ、実は古いのがあるんだよね。でもあれログハウスって言えるかなあ?』とか言うわけですよ。あはは」。

「そこが弁造さんの丸太小屋だったんです。聞けば面白くて。弟さんがシベリアで抑留されて強制労働させられていた時に、向こうのシベリアカラマツか何かの生木で丸太小屋を作らされたのを、帰ってきて、いや兄ちゃん俺こんなことをやってたんだよみたいな話になって、それじゃあうちのカラマツで作ってみるか、ということで。でね、その時に弁造さんの庭を見せてもらって、その自給自足の考え方っていうのに感銘を受けたというか、面白い人だなあと思ったんです」。

東京の出版社を辞め、岩手へ

当時、奥山さん25歳、弁造さん78歳。会社を辞めるつもりでいたタイミングの出会いでした。仕事は充実していたと話します。社長がカメラマンだったため自社にスタジオもあり、様々なカメラマンの仕事を目にする機会にも恵まれました。また自らの企画で連載を担当したりと幸せな日々。しかし次第に、東京じゃない所に住んでみたいという気持ちが大きくなっていったといいます。

「ちょうど宮沢賢治生誕100年で、本屋さんに賢治の関連書籍が並び始めたんです。僕にとって宮沢賢治って、読書体験の記憶として一番古いもので、動物が好きだったからそれこそ『どんぐりと山猫』でバーンと掴まれて。それで、もともと賢治が好きだったのもあって、じゃあ休みに岩手を旅してみようと」。

「『狼森と笊森、盗森』の話が好きで、岩手山の麓の森を見てみたいなと思ってこの辺に来たんですよ。それで網張温泉でキャンプして、下りてくるときに雫石の町を見下ろしたら、うわあ綺麗だなあ、こんな所に住めたらいいなあって。平らな所に森が広がっていて、独特な風景が良かったんですね」。

こうして住みたい場所を見つけた奥山さんは、3年ほど勤めた会社を辞め、岩手に移住。さらに“生きること”をテーマに据え、写真家としての活動を始めます。「子どもの頃、奈良の新興住宅地に住んでいて。いわゆる核家族で、周りの家族もほぼ同世代。当時はみんな大阪に通っているお父さんたちで、朝になると最寄りの法隆寺駅までの一本道をぞろぞろと自転車で行くんです。何だかみんな一緒に見えた。そういう環境で育ったから、全く違う環境で暮らしていて、全く違う価値観を持っている、遠い人の人生を知りたいと思ったんです。そのときに一番に思い出したのが、弁造さんでしたね」。

一人の人間にカメラを向け続けた14年間

人間を撮りたいと思った奥山さんが手にしたのは、今も愛用する二眼レフカメラのローライフレックス。「どう撮るかっていう要素をできるだけ減らして、すっとその人にまっすぐ行きたいなと思って。まずフォーマットが真四角なのでタテヨコがなくなるじゃないですか。それとレンズ交換がない時点でだいぶシンプルな発想になってくるんですよね。あと中判のフィルムを使うんですけど、割とスローシャッターに強くて手ブレしづらいので、人と喋りながらとか、弁造さんの暗い部屋の中で撮るときに、ちょっと置いて撮れるんですね」。

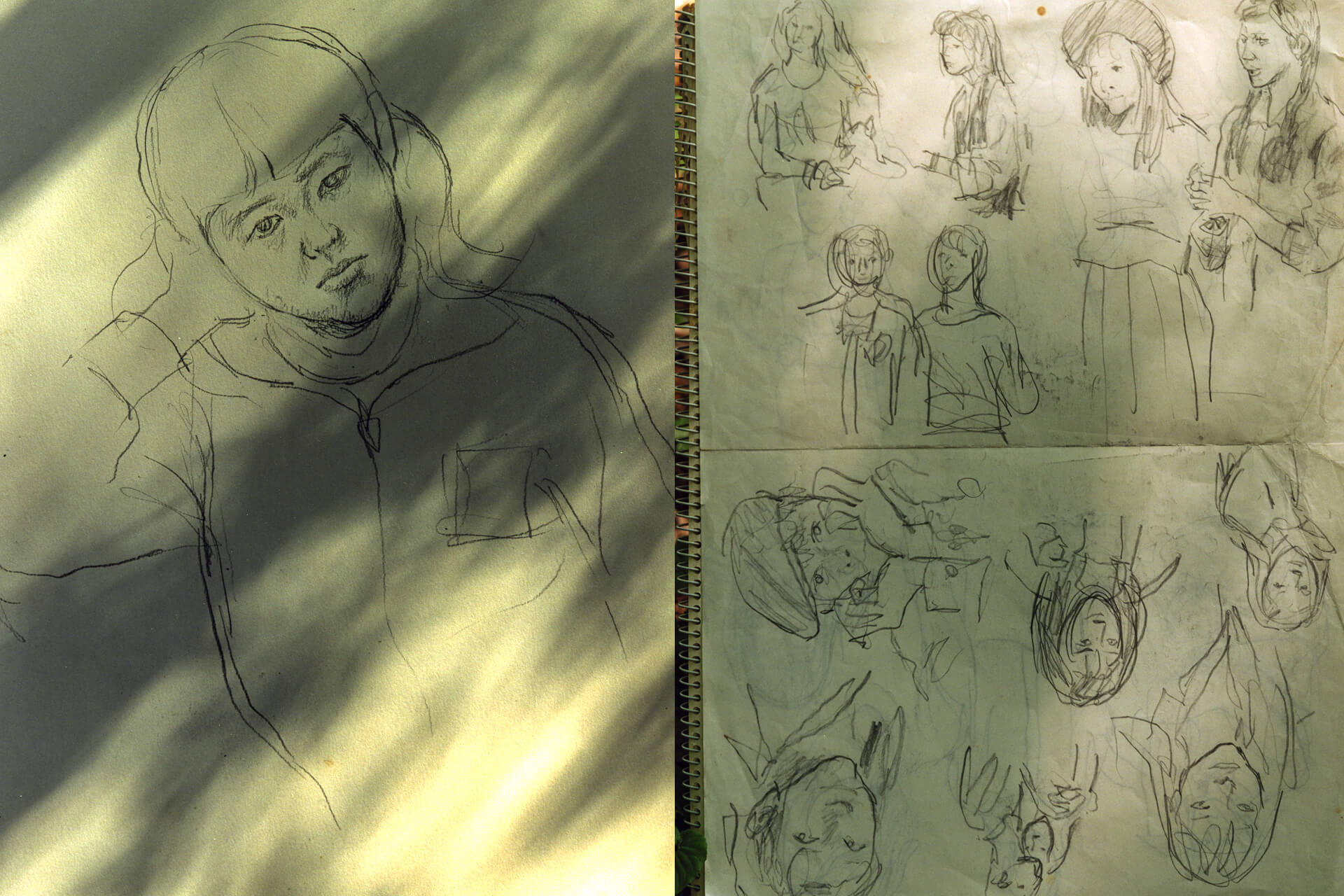

豊かな庭をつくる弁造さんの暮らしを撮影するため通い始めた北海道でしたが、次第にイーゼルにいつも描きかけの絵があること、そして絵を描くことが弁造さんの人生にとって大切な一部であることに気づき、そのエスキース(習作)たちにもカメラを向けるようになっていきます。

奥山さんが追いかけた井上弁造さんの生きざまは、2018年に写真集『弁造 Benzo』(日本写真協会賞・新人賞、写真の町東川賞・特別作家賞)、翌年には写文集『庭とエスキース』にまとめられ、さらに2023年には遺品となった膨大なエスキースを撮影した写真集『BENZO ESQUISSES 1920-2012』(林忠彦賞)を上梓。亡くなった後も現在まで、26年間にわたり弁造さんの“生きること”に向き合い続けてきました。

「語弊を恐れずに言うとですけど、僕は弁造さんの人生がどういうふうに終わって、亡くなった後どうなるんだろうっていうのが一番見たかったことなんです。最後は、本にしたいとか作品を発表したいという思いはなくなっていて。人が生きて死ぬっていうことの、一番純粋な部分を見てみたいという思いがどんどん強まっていった」。

生きることのもどかしさ、そして豊かさ

戦争や家庭の事情で絵描きになる夢は叶わず、晩年いつまでも完成しない絵を描き続けた弁造さんの人生を、ファインダーを通じて見つめてきた奥山さん。生きることの難しさを問い続けた宮沢賢治の言葉を借り“ほんとうの幸い”とは何か、尋ねてみました。

「僕は、何も完成させなかったことが、言ってみれば、あの人が自分の人生の中で勝ち得た部分なんじゃないかなって。完成させないことで自分の手から絵というものを手放さないようにした。結果的にね。この小さい丸太小屋の部屋で、寝ても覚めてもずっとイーゼルには描きかけの絵があって、ずうっと絵を描いている状態でいられた。僕もこれ(『BENZO ESQUISSES 1920-2012』)を出した後、『奥山さん、いよいよ弁造さんは終わりですか』って言われるんですけど、やっぱり形にすると何か離れていくものってあるんですよね。この人はそれがなかった。ましてや庭というものはそもそも完成がないですし。僕はこの人の人生の豊かさっていうのはそこかなと、最近そう思うようになりました」。

ブランドイメージをつくる写真の力

作家活動と並行して、コマーシャルカメラマンとしても活躍する奥山さん。岩手に移住してすぐ、観光パンフレットや盛岡のミニコミ誌『てくり』など、エディトリアルの感覚を必要とする撮影で実力を発揮しますが、弁造さんの写真をきっかけに新しい仕事も生まれていきます。

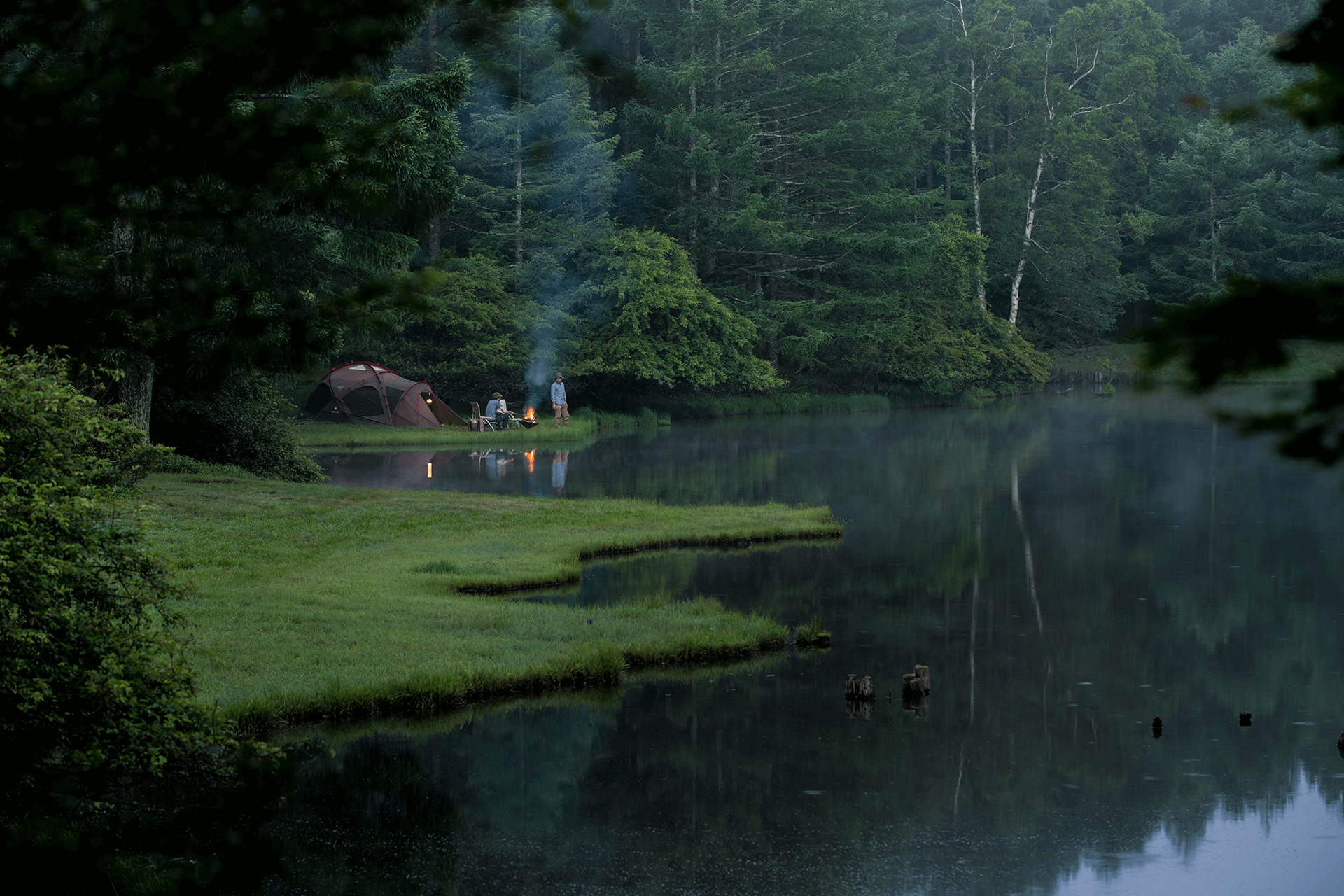

「たまたま弁造さんの写真展に来てくれたアートディレクターに声をかけてもらって、JRの『フルムーン』の広告撮影を10年以上やらせてもらいましたね。またその仕事のつながりで、スノーピーク社のブランディングにもカメラマンとして呼んでもらいました。その後、長年アウトドア商品の開発を手がけてこられた小杉敬さんが『ZANE ARTS』を立ち上げるという際に誘っていただいて、海外で撮影をしたり最近一生懸命やっているところです」。さらに小杉さんがデザインを手がける、エイアンドエフ社のオリジナルブランド『SABBATICAL』の写真表現も奥山さんが担っています。

また、EXD.とも多くのブランディングプロジェクトで協業し撮影を担当しています。特に、関村牧場『漢方和牛』や栗原地域のブランド化を目的とした『くりはらさんプロジェクト』、また、金の井酒造『綿屋』100周年にあたってのブランディングでは、ネガフィルムで撮影した写真を使ったブランドブックや初めて動画撮影にもチャレンジ。これらは地域発のブランドとして今でも愛され続けています。

東北の祭礼行事、“変化”を撮る

「にゃーあ、にゃーあ」。居心地の良い家での取材につい長居していると、しびれを切らしたテトが「おやつはまだか」と催促に。最後に今後の活動について聞いてみました。

「東北の祭礼行事に興味があって、ずっとプライベートで撮ってきたりしているんですよ。祭礼って、いろんな暦の中での組み合わせだったり、自然の中で緻密に組み上げてきたストーリーがあって、失われてしまったらもう二度と僕らが新しく創造することは出来ないんじゃないかなと思うので。これまで撮ったもので50くらいはあって、それをじっくりまとめていきたいなと思っています」。

技術の進歩や思想の変化によってその役割を終え、次第に失われていく暮らしや風習。東北・岩手に住む中で“放って置きたくない”と自らが感じる一期一会の出会いを記憶していきたいという奥山さん。写真と言葉を通じて、人が生きることの変容をこれからも見つめ、伝え続けます。

■奥山淳志さんのウェブサイト

https://atsushi-okuyama.com/

取材・原稿:西本篤史(西本広告事務所) 写真:津藤秀雄(フィールド)